BRS News

Fleischverzicht rettet keinen Regenwald führt aber zu Wohlfahrtsverlusten von mehr als 100 Mrd. US-Dollar

Eine rein pflanzliche Ernährung gilt heutzutage oft als Heilsversprechen. Kritiker der Nutztierhaltung empfehlen den Verzicht auf Fleisch, Eier und Milchprodukte auch mit Verweis auf den vermeintlich besseren Umwelt- und Ressourcenschutz und den Welternährungsbeitrag einer pflanzlichen Ernährung. Aber inwieweit haben das Ernährungsverhalten der Deutschen und nationale Verschärfungen der Tierschutz- und Umweltstandards überhaupt positive Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Welternährung im globalen Kontext? Das untersucht eine neue Studie des Instituts für Agribusiness der Universität Gießen. Das Ergebnis sollte Verfechter einer rein veganen Ernährung und einer Verschärfung nationaler Standards aufrütteln: Eine rein pflanzliche Ernährung kann mit Blick auf Umwelt, Klima und Welternährung nicht halten, was Kritiker der Nutztierhaltung versprechen

, fasst Prof. P. Michael Schmitz, Agrarökonom und Autor der Studie, das Kernergebnis zusammen. Oder, auf den Punkt gebracht: Ein Fleischverzicht in Deutschland rettet keinen Regenwald.

Jungrinderaufzucht in der Praxis unter die Lupe genommen (Teil 2)

Anhand von Untersuchungen auf 10 Betrieben in Schleswig-Holstein konnte gezeigt werden, dass Jungrinder aufgrund eines sehr hohen Leistungsniveaus bereits mit 12 Lebensmonaten ein Gewicht von mehr als 400 kg erreichten. Das zeigt nicht nur, das schwarzbunte Jungrinder ein sehr großes Wachstumspotential aufweisen, sondern auch, dass die Rationsgestaltung angepasst werden sollte.Nationalen und internationalen Studien zur Folge ist für schwarzbunte Färsen ein Erstkalbealter von 24 Monaten physiologisch und ökonomisch vorteilhaft. Dass die Jungrinder in den untersuchten Betrieben die notwendige Körperentwicklung, insbesondere das Gewicht, dafür aufwiesen, machte die Studie deutlich.

Zahl der Woche: 3,04 Billionen Bäume

Heute ist bekannt, dass es auf dem Planeten etwa 3,04 Billionen Bäume gibt. Das sind über siebenmal mehr als zuvor angenommen. Drei Jahre nach dieser Entdeckung hat die UNO ihre «Eine Milliarde Bäume»-Kampagne zu «Eine Billion Bäume» erweitert und inzwischen über 17 Milliarden Bäume in Teilen der Welt mit hohem CO2-Speicherpotenzial gepflanzt.Deutsch-französisches Spitzengespräch zur Milchpolitik in Thalfang

Die Spitzenvertreter des französischen und deutschen Milchsektors tauschten sich in Rheinland-Pfalz über die künftige Gestaltung der Gemeinsamen Marktorganisation aus.Anlass war u.a. die Sorge um die Zukunft nach einem Brexit.Beide Organisationen fordern, die Vermarktungsorganisationen der Bauern, also Genossenschaften und Erzeugerorganisationen, in der Lebensmittelkette zu stärken. Hierzu gehört auch die Anhebung der Bündelungsgrenze für anerkannte Erzeugergemeinschaften. Es besteht in Deutschland und Frankreich außerdem Einigkeit darüber, dass die bestehenden Marktverwaltungsmaßnahmen in Form von öffentlicher Intervention und privater Lagerhaltung weiterhin von großer Bedeutung für die Milchbauern in Krisenzeiten bleiben.

„Schock Mutti - koch selbst!“

Vom 19. bis 23. Februar stellt die Landwirtschaftskammer NRW auf der Bildungsmesse didacta in Köln das neu entwickelte Unterrichtskonzept für Projekttage der Sekundarstufe IISchock Mutti - koch selbst!vor. Die Lerneinheit bietet Lehrkräften alle notwendigen Materialien, um ein dreitägiges Projekt starten zu können. Neben Wissensbausteinen, Methodenideen, Checklisten und Moderationskarten können die Lehrer auf PowerPoint-Präsentationen zurückgreifen. Regionalität, Saisonalität, Hygiene, Ökonomie und die Zubereitung gesunder Mahlzeiten werden so zum Start-up-Projekt junger Menschen.

Der Unterrichtsordner, Schutzgebühr 15 €, sowie kostenfreie Klassensätze der Broschüre

Schock Mutti - Koch selbst! 2.0können bei der Landwirtschaftskammer NRW per Mail an landservice@lwk.nrw.de bestellt werden. Informationen zur Kampagne finden Sie auch online unter www.landservice-nrw.de.

Ammoniak: Ausstoß gezielt senken

©SuS - Das Thema Ammoniak kann die Tierhaltung künftig noch stärker treffen als das verschärfte Düngerrecht. Das war eine Kernaussage von Dr. Stephan Schneider von der LfL Bayern beim InfotagThink Pinkauf den Agrarunternehmertagen. So hat sich Deutschland zur Umsetzung der europäischen NERC-Richtlinie das Ziel gesetzt, bis 2030 mindestens 29 % weniger Ammoniak (NH3) zu produzieren. Und 95 % des NH3-Ausstoßes sind auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Damit verbunden ist auch die Frage, ob und in welcher Weise die Tierhalter künftig verpflichtet werden, ihre Ställe mit Abluftwäschern auszustatten.

Dies soll über die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft erfolgen. Ein Entwurf befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung zwischen BMUB, BMEL und Verkehrsministerium. Von der Wirtschaft wird er heftig kritisiert. Völlig zu Recht. Große Teile der umfassenden Änderungsvorschläge des Bundesumweltministeriums gehen weit über EU-rechtliche Vorgaben hinaus, verteuern damit die Genehmigungsverfahren und führen zu Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten heimischer Betriebe und Unternehmen. Auch für die TA-Luft muss das Gebot der Verhältnismäßigkeit verstärkt berücksichtigt werden. Der Aufwand muss in einem angemessenen Verhältnis zum (Umwelt-)Nutzen stehen. Wie bei Fahrverboten mit Umgehungen durch Wohngebiete mutet es wie ein Schildbürgerstreich an, eine verpflichtende Abluftreinigung für Neubauten und - nach nur 5 Jahren - für bestehende Bauten zu fordern, wenn z.B. die betriebsbedingten Emissionen die C02-Einsparungen vor Ort zunichte machen.

Belgien: ASP zieht immer größere Kreise

©SuS - Das ASP-Geschehen in Belgien kommt nicht zur Ruhe. Aktuell sind es bereits über 450 positive Fälle bei Wildschweinen. Zwei neue Funde sind besonders besorgniserregend. In der Nähe des Dorfes Orsinfaing, 3,5 km nördlich der nächsten Fundstelle in der eigentlichen Kernzone, wurden zwei Wildschweine geschossen und positiv getestet. Dadurch vergrößert sich der Radius des Gebietes mit ASP-Fällen nochmals.Informationsveranstaltung: 20 Jahre Wolf in Deutschland

Die

Die Weidetierhalter Deutschland(WNON) und die Bürgerinitiative für wolfsfreie Dörfer laden für den 15. März 2019 zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in das Haus Schlichternheide nach 29328 Faßberg ein. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Teilnahme ist nach Mail-Voranmeldung möglich.

Als Fachreferenten konnten gewonnen werden:

- Gregor Beyer, Forum Natur Brandenburg: Gedanken zum Wildtiermanagement Wolf

- Dr. Nicole von Wurmb-Schwark, ForGen Hamburg: Der Zusammenhang zwischen Forensischer DNA-Analyse und dem Wolf

- Martin Holm, Fa. Highland, Stall und Weide GmbH: Zaunbau, bauliche Einrichtungen

- Friedrich Noltenius, Wildtierbeauftragter aus Sachsen: 20 Jahre Wolf , wo stehen wir heute?

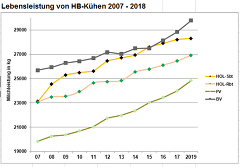

Lebensleistung der Herdbuchtiere 2018

Dem BRS liegen die Lebensleistungen der HB-Tiere des Zeitraumes 2017/2018 vor. Bei allen Rassen war ein deutlicher Anstieg der Lebensleistung zu verzeichnen, der besonders hoch bei den süddeutschen Milchrindern ausfiel. Positiv zu bewerten ist auch der Trend zu längeren Nutzungsdauern. Weitere Zahlen liefern die Tabelle sowie die ergänzende Abbildung.

Neues Tierzuchtgesetz: Planungssicherheit für deutsche Züchter

Seit Kurzem ist in Deutschland ein neues Tierzuchtgesetz in Kraft getreten. Die Novelle wurde notwendig, um das bisherige Tierzuchtgesetz aus dem Jahr 2009 an neue EU-rechtliche Rahmenbedingungen anzupassen. Insbesondere Verfahren zur Genehmigung von Zuchtprogrammen, die in mehreren Mitgliedstaaten durchgeführt werden sollen, wurden konkretisiert. Die Reglungen zur Zulassung von Besamungsstationen und Embryoentnahmeeinheiten für den ausschließlich nationalen Handel von Samen, Eizellen und Embryonen wurden dagegen beibehalten.Das neue Tierzuchtgesetz, das am 25. Januar 2019 in Kraft getreten ist, richtet sich nun nach den Vorgaben und Verfahren der EU-Tierzuchtverordnung

(VO (EU) 2016/1012). Diese regelt auch die Anerkennung von Zuchtverbänden oder Zuchtunternehmen sowie Zuchtprogrammen. Nach den neuen Anpassungen wird die Genehmigung eines Zuchtprogramms von der Anerkennung der Zuchtorganisation getrennt. Dadurch ist ein einheitliches Verfahren für Zuchtprogramme auch über die Landesgrenze hinweg mit geringerem bürokratischem Aufwand möglich.

Einladung

Einladung