BRS News Rind

Bundesverband Rind und Schwein (BRS) hält Bundesratsbeschluss zur Änderung des Baugesetzbuchs für einen faulen Kompromiss

Der Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland ist nur nach vorheriger Lösung der Zielkonflikte Tierschutz – Umweltschutz – Baurecht

möglich. Die Dringlichkeit der Änderung hat das Bundesprogramm Stallumbau gezeigt. Zum Umbau der Sauenhaltung wurden 300 Millionen Euro bereitgestellt, die aber nur schleppend nachgefragt wurden. Schuld sind ein drohender Verlust der Privilegierung, fehlende Baugenehmigungen und sehr knappe Umsetzungsfristen. Bei der Sitzung am 25. Juni 2021 befasste sich der Bundesrat in gleich zwei Tagesordnungspunkten mit der Änderung des Baugesetzbuchs (BauGB).

Schaumann: Neue Pansenpuffer-Kombination mit mikronisiertem Magnesiumoxid

Die Fa. Schaumann weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass im Spezialprodukt Rindamin BP ab sofort der Schaumann-Wirkstoff MiMag - mikronisiertes und aktiviertes Magnesiumoxid -, neben Natriumbicarbonat, Natriumcarbonat und reaktivem Algenkalk enthalten ist. Lt. Schaumann hat der Wirkstoff aufgrund eines speziellen Mahlprozesses eine porösen und stark vergrößerten Oberfläche des Magnesiums und verfügt deshalb über eine besonders hohe Löslichkeit im Pansen. Die so erzielte Pufferleistung wird, so das Unternehmen, um das Vierfache im Vergleich zu normalem Magnesiumoxid gesteigert. Dadurch soll MiMag einen wichtigen Beitrag zur pH-Wert-Stabilisierung im Pansen leisten und gleichzeitig die Magnesiumversorgung und die Gesundheit der Milchkuh besonders in in den warmen Sommermonaten optimal unterstützen.

Fusion der Allgäuer Herdbuchgesellschaft mit dem Zuchtverband Schwarzbunt und Rotbunt Bayern

SRB - Bei der Mitgliederversammlung des Zuchtverbandes Schwarzbunt und Rotbunt Bayern e.V. (SRB) am 21.06.2021 stimmten 95% der teilnehmenden Mitglieder für eine Auflösung des Zuchtverbandes und machen damit den Weg frei für eine Fusion mit der Allgäuer Herdebuchgesellschaft (AHG) zu ProRind, teilt der SRB in einer Pressenotiz mit. Mit der Fusion des SRB mit der AHG soll eine starke, bayernweit tätige Zuchtorganisation mit ca. 150.000 Herdbuchkühen entstehen. Braunvieh, Holsteins und Fleckvieh werden in ProRind betreut werden. Zukünftiger Sitz soll am neu im Bau befindlichen Vermarktungszentrum in Unterthingau sein.

Neue Repro Rind Ausschreibung voraussichtlich im Herbst 2021

Der Förderverein Bioökonomieforschung e. V. (FBF) plant im Jahr 2021 eine Ausschreibung, um wieder neue Projekte im Bereich der Reproduktionsforschung beim Rind zu fördern.

Die Projektausschreibung wird voraussichtlich im Herbst 2021 auf der FBF-Homepage veröffentlicht.

ALDI erklärt Umstieg auf Haltungsformen 3 und 4

ALDI wird als erster großer Lebensmittelhändlerstellt sein Frischfleisch-Sortiment bis 2030 konsequent auf die höheren Tierwohl-Haltungsformen 3 und 4 (Frischfleisch aus Außenklima- und Bio- Haltung) umstellen. Die folgenden Schritte umfassen die größten Nutztiergruppen Rind, Schwein, Hähnchen und Pute, ausgenommen (internationale) Spezialitäten und Tiefkühlartikel:

- Schon in diesem Jahr: 15 Prozent des Frischfleisch-Umsatzes* aus den Haltungsformen 3 und 4

- Bis 2025: Vollständiger Verzicht auf Haltungsform 1

- Bis 2026: 33 Prozent aus den Haltungsformen 3 und 4*

- Bis 2030 stellt ALDI bei diesen Tierarten vollständig auf Frischfleisch der Haltungsformen 3 und 4 um

*bezogen auf den Umsatz (Durchschnitt ALDI Nord und ALDI SÜD) in Deutschland

Coceral warnt vor den Folgen des Green-Deals für europäische Getreidemärkte

Der Green Deal könnte verheerende Auswirkungen für die Getreidemärkte haben. Zu diesem Ergebnisse kam eine Veranstaltung des Verbandes der europäischen Getreidehändler Coceral, die am 23. Juni als Online-Termin stattfand. Die Einschätzung beruht auf empirischen Bewertungen durch Analysten zahlreicher Unternehmen und nationaler Verbänden. Sie ähnelt damit auch den Ergebnissen einer des Studie des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums, das vor den Folgen einer Extensivierung gewarnt hat. Es wird das Risiko gesehen, dass die Europäische Union von einem der größten Getreideexporteure der Welt zu einem Nettoimporteur werde und Umwelteffekte in Drittländer verlagere.

Tierische Lebensmittel aufgrund Nährstoffdichte unschlagbar

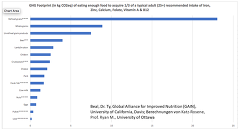

Ty Beal, Ernährungswissenschaftler bei der in Genf ansässigen Global Alliance for Improved Nutrition, möchte mit seinen Untersuchungen zur Versachlichung der Diskussion um tierische Lebensmittel beitragen. Dazu hat er Lebensmittel nach ihrer Dichte in sechs Nährstoffe sortiert, die den Menschen weltweit am häufigsten fehlen. Das sind z.B. Zink, Eisen, Calcium, Folsäure, Vitamin A oder Vitamin B. In absteigender Reihenfolge sind die besten Lebensmittel: Innereien wie Leber; dunkles Blattgrün; Schalentiere und Fisch; Fleisch; Eier; Milch und Käse.

Ryan Katz-Rosene, außerordentlicher Professor für ökologische politische Ökonomie an der Universität von Ottawa, geht noch einen Schritt weiter. Er setzt die Portionen, dieser Lebensmittel, die den Nährstoffbedarf eines Erwachsenen zu mindesten ein Drittel decken, in Relation zu ihrem C02-Fußabdruck. Tierische Lebensmittel schneiden danach recht gut und bestätigen u.a. ältere Untersuchungsergebnisse, die die Emissionen einer Mischkost mit rein pflanzlichen Ernährungsarten verglichen haben.

Coronahilfen: holen Sie sich Ihre Futter- und Tierarztkosten zurück

Betriebe, die in der Zeit von November 2020 bis einschließlich Juni 2021 in einem oder mehreren Monaten einen coronabedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 nachweisen können, haben Anspruch auf die Überbrückungshilfe III, um sich z.B. auch die Futter- und Arzneimittelkosten erstatten lassen.

DLG Merkblatt "Umgang mit kranken und verletzten Rindern"

Das DLG Merkblatt 459 Umgang mit kranken und verletzten Rindern

soll Tierhalterinnen und Tierhaltern Empfehlungen geben, wie kranke und verletzte Rinder schnellstmöglich erkannt werden und wie die Entscheidung für den Verbleib in der Herde oder die Unterbringung in einer Krankenbucht zu treffen ist. Falls keine Heilungschancen in Aussicht stehen, muss die Transportfähigkeit eingeschätzt werden. Diese bekommt zunehmend Relevanz und muss mit Sorgfalt entschieden werden. Als letzte Möglichkeit kann eine Nottötung durchgeführt werden. Besonderes Augenmerk liegt in der Prävention, der Tierbeobachtung und Kontrolle sowie der Kommunikation mit der Bestandstierärztin/dem Bestandstierarzt.

Tiergesundheit durch Genomik

Warum sind manche Tiere anfälliger für Krankheiten als andere? Dies haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Technischen Universität München (TUM) genauer untersucht. Sie fanden bei Nutztierarten genetische Unterschiede, die dafür verantwortlich sind, dass einzelne Tiere weniger anfällig sind für bestimmte Krankheiten. In einer großen Studie haben die Forschenden die Machbarkeit und Effizienz von CRISPR-Cas9-Editierungen belegt.