BRS News Rind

Stimmung gegen Biokraftstoffe mit falschen Daten

Kritiker der Landwirtschaft machen es sich aktuell einfach; sie greifen Zahlen aus dem Zusammenhang und machen damit Stimmung gegen die Landwirtschaft. So hat das Ministerium selber die Zahl 60 % Getreide landen im Futtertrog

verbreitet. Das stimmt und auch wieder nicht. Es wird leider vergessen, dass dieses Getreide oder der Verzicht auf Futtergetreideanbau nicht automatisch auch für mehr Getreide auf den Teller sorgt. Die Zahl lenkt außerdem davon ab, dass wir kein Mengen-, sondern ein Preisproblem haben. Die auf Getreideimport angewiesenen Länder können sich die aktuellen Getreidepreise schlicht nicht leisten. Es droht eine neue Hungerkatastrophe. Die Forderung nach einer Beendigung de Beimischung von Biokraftstoffen zu Diesel und Benzin ist simpel; sie verdient eine fachliche Einordnung, wie die des Agrarjournalisten Josef Koch, für das Bayerische Wochenblatt.

Zögerliche Politik verspielt Chancen der Gentechnik

Der weit verbreitete Enthusiasmus über den potenziellen Beitrag genom-editierter Nutzpflanzen zur Bewältigung des Klimawandels, der Ernährungssicherheit, der Ernährung und Gesundheit, der ökologischen Nachhaltigkeit und der Diversifizierung der Landwirtschaft wird durch Bedenken über die damit verbundenen Risiken gedämpft. Eine Analyse der sieben größten Risiken genmanipulierter Nutzpflanzen zeigt, dass die wissenschaftlichen Risiken mit denen akzeptierter, früherer und aktueller Züchtungsmethoden vergleichbar sind. Potentielle Vorteile würden aber durch fehlenden politischen Willen zunichte gemacht.

FAO-Index - Agrarpreise steigen international rasant an

Der FAO-Nahrungsmittelpreisindex (FFPI) lag im März 2022 bei durchschnittlich 159,3 Punkten und erreichte damit einen neuen Höchststand seit seiner Einführung im Jahr 1990. Der jüngste Anstieg spiegelt neue Allzeithochs für die Teilindizes unter anderem für Fleisch und Milchprodukte wider.

Betriebsbesichtungen im Rahmen des DVL-Ideenwettbewerbs „Modellbetriebe Bioökonomie in den Mittelgebirgen Deutschlands

Der DVL zeichnete 2021 neun Siegerideen im Rahmen des DVL-Ideenwettbewerbes Modellbetriebe Bioökonomie in den Mittelgebirgen Deutschlands

aus (www.ibm.dvl.org/siegerideen). Im Sommer 2022 stehen nun drei Betriebsbesichtigungen von ausgezeichneten Modellbetriebe an. Diese sind als zweitätige Veranstaltung von Mittag zu Mittag geplant und werden in einer kleinen Gruppe von 10 Teilnehmenden durchgeführt.

- 05./06. Mai 2022: Kategorie 1

Innovative Produkte

- Besuch des Modellbetriebes Biohof Schlembach und dem Projekt

RhönWollets

in der Rhön - Mehr Informationen zur Idee unter: www.ibm.dvl.org/siegerideen/innovative-produkte

- Besuch des Modellbetriebes Biohof Schlembach und dem Projekt

- 23./24. Mai 2022: Kategorie 2: Gesamtbetriebliche Konzeption

- Besuch des

Brockenbauern

und seines Harzer Roten Höhenviehs im Harz - Mehr Informationen zur Idee unter: www.ibm.dvl.org/siegerideen/gesamtbetriebliche-konzeption

- Besuch des

- 07-/08. Juli 2022: Kategorie 3: Wertschöpfungsketten & Kooperation"

- Besuch einer Gemeinschaftsbiogasanlage in der Rhön

- Mehr Informationen zur Idee unter: www.ibm.dvl.org/siegerideen/wertschoepfungsketten-kooperationen

Die Betriebsbesichtigungen richten sich vorrangig an aktive Land- und Forstwirt*innen aus den Mittelgebirgen sowie an potenzielle Multiplikatoren der Ideen, z. B. Landschaftspflegeorganisationen.

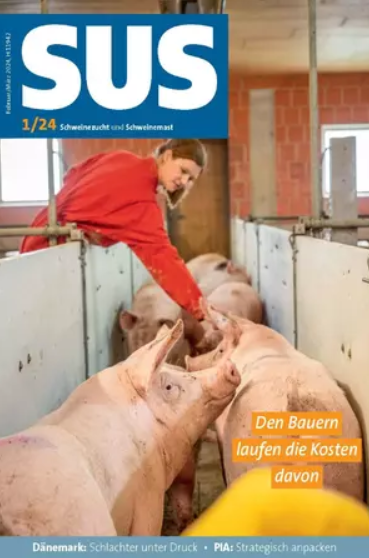

Kaniber fordert klare Entscheidungen zum Erhalt der Nutztierhaltung

Die Nutztier- und vor allem die Schweinhalter brauchen jetzt Planungssicherheit. Deshalb hat Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber Bundesminister Cem Özdemir aufgefordert, sich endlich mit verlässlichen Entscheidungen vor die Nutztierhaltung in Deutschland zu stellen. Während andere EU-Länder längst aktiv sind, ist der Bundesminister immer noch im Ankündigungsmodus

, sagte die Ministerin in München. Unsere Tierhalter, allen voran die Schweinehalter, stehen mit dem Rücken an der Wand. Sie geben aufgrund der schlechten Wirtschaftlichkeit, der fehlenden Anerkennung und mangelnder Perspektive reihenweise auf. Einfach laufen lassen ist keine Lösung.

Explodierende Futtermittelpreise: mit besserem Futtermanagement gegensteuern

Vor dem Hintergrund explodierender Futtermittelpreise bemühen sich Futtermittelhersteller, Berater und Landwirte um neue und innovative Wege, um das Maximum an Energie und Nährstoffen aus dem Futter zu gewinnen. Das Unternehmen Lallemand Animal Nutrition informiert im aktuellen Branchen-Newsletters über einige der neuesten Entwicklungen und Forschungen rund um mikrobiell basierte Lösungen und Ansätze, die dazu beitragen können, die Futtereffizienz und damit die Rentabilität der Betriebe zu verbessern und gleichzeitig das Wohlbefinden der Tiere zu erhalten.

Erzeugerpreise steigen auf breiter Front

Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im Februar 2022 um 22,5 % höher als im Februar 2021. Dies ist der höchste Preisanstieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Mai 2011. Gegenüber Januar 2022 stiegen die Preise um 3,3 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, erhöhten sich die Preise für pflanzliche (+23,8 %) und für tierische Erzeugnisse (+21,4 %) deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat.

Analogfleisch wird den Planeten nicht retten

Ein aktueller Bericht von IPES-Food, The Politics of Protein: Examining Claims about Livestock, Fish, 'Alternative Proteins' and Sustainability , wirft ein Licht auf irreführende Verallgemeinerungen, die die öffentliche Diskussion über Fleisch und Protein dominieren, und warnt vor den Risiken. Es ist leicht einzusehen, warum die Leute von Marketing und Hype angezogen werden, aber Fleisch-Techno-Fixes werden den Planeten nicht retten. In vielen Fällen werden sie die Probleme mit unserem industriellen Ernährungssystem verschlimmern – Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, industrielle Monokulturen, Umweltverschmutzung, schlechte Arbeitsbedingungen, ungesunde Ernährung und Kontrolle durch riesige Konzerne. So wie Elektroautos keine Wunderwaffe zur Bewältigung des Klimawandels sind, werden diese Lösungen unser schädliches industrielles Ernährungssystem nicht reparieren. Wir müssen das System ändern – nicht das Produkt.

(Phil Howard, Hauptautor des Berichts)

IPES-Food is an independent panel of experts shaping debates on how to transition to sustainable food systems around the world.

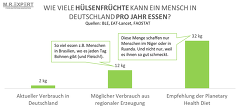

Mehr Importe durch "Planetary Health Diet"?

Die Planetary Health Diet

ist umstritten. Die Ernährungsempfehlungen sollen sich wissenschaftlich nicht begründen lassen. Der Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach hat kalkuliert, was eine Umsetzung für Deutschland bedeuten würden, allerdings nur bezogen auf die empfohlene Verzehrsmenge für Hülsenfrüchte (eine wirtschaftliche Folgenabschätzung wurde 2019 von Prof. Schmitz et. al. vorgenommen).

LKV Bayern mit neuem Magazin und Jahresberichten 2021 aus den Leistungsprüfungen

Der LKV Bayern hat die aktuelle Ausgabe des LKV-Magazins veröffentlicht. Das Magazin für Tierhalter in Bayern erscheint dreimal im Jahr mit Tipps und Informationen von der Kälberfütterung bis zur Haltungsberatung im Kuhstall, von der Rindermast bis zur Fischzucht, von neuen Strategien in der Ferkelerzeugung bis zu optimalen Bedingungen im Mastschweinestall. Darüber hinaus hat der LKV die aktuellen Auswertungen der Fleisch- und Milchleistungsprüfung 2021 herausgegeben. Im MLP-Jahresbericht finden sich u. a. Ergebnisse und Auswertungen der Milchleistungsprüfung, Eutergesundheit, Kalbungen und Fitness.Im FLP-Jahresbericht können z. B. Ergebnisse und Auswertungen der Futteruntersuchungen, Schweinemast, Ferkelerzeugung, Rindermast und Fischerzeugung eingesehen werden.